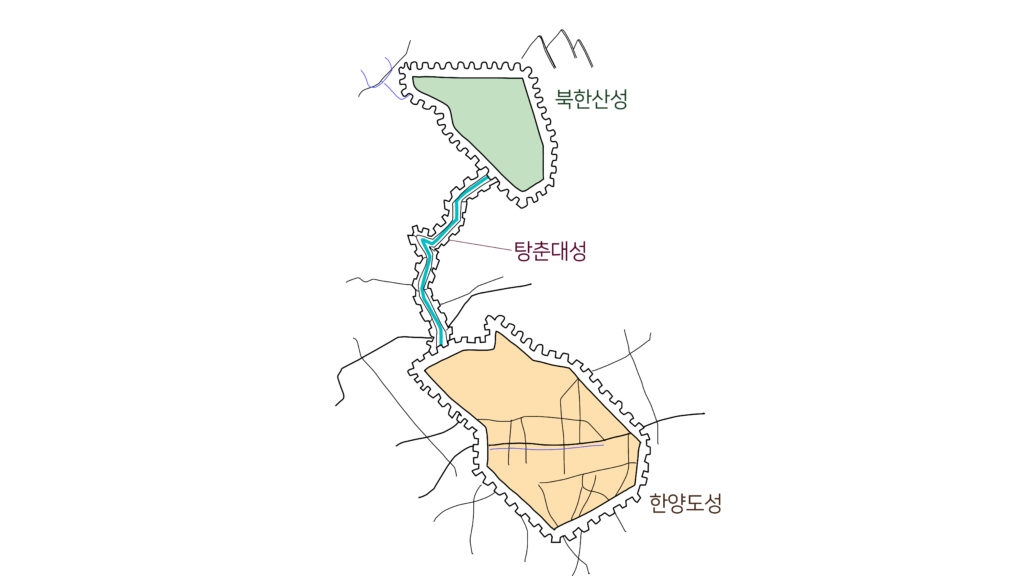

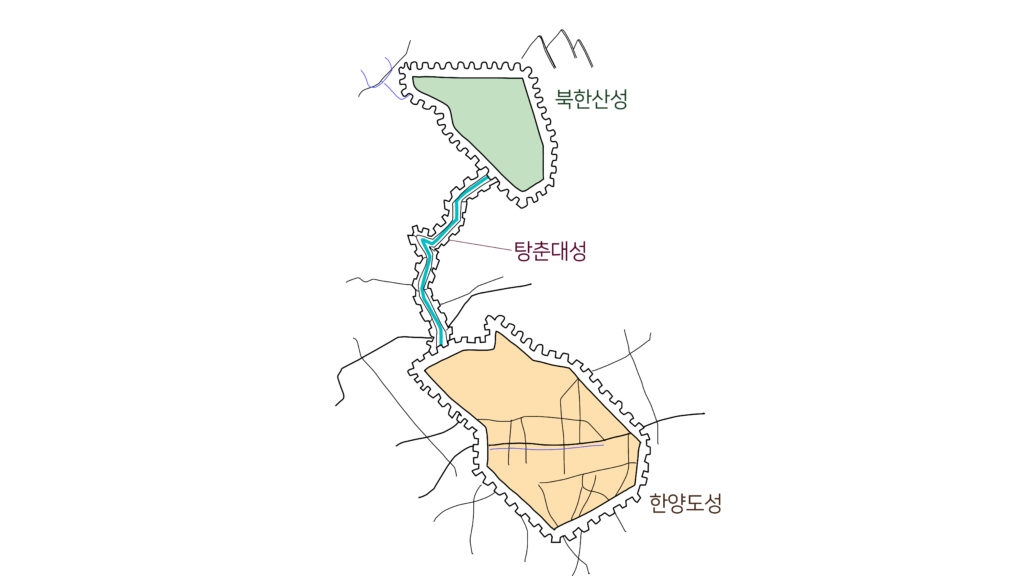

한양도성은 조선 시대에 수도 한성부를 둘러싼 네 개의 산(백악산, 인왕산, 낙산, 남산)을 따라 쌓은 길이 약 18.6km의 성곽이에요. 한양도성에는 여러 개의 문이 있는데, 그중 4대문은 숭례문, 흥인지문, 돈의문, 숙정문이고, 4소문은 광희문, 혜화문, 소의문, 창의문이에요. 그리고 도성 밖으로 물길을 잇는 오간수문과 이간수문도 있지요.

‘인의예지신(仁義禮智信)’은 어질고, 의롭고, 예의 바르고, 지혜롭고, 믿음직함을 뜻하는 한자어로, 조선이 나라의 기본 이념으로 삼은 중요한 덕목이에요. 한양도성을 지을 때, 인간이 갖춰야 할 덕목에 따라 ‘네 가지의 문’을 동서남북에 세우기로 했지요. 인간이 갖춰야 할 덕목을 4대문에 반영했어요.

동쪽 ‘흥인지문’의 ‘인(仁)’, 서쪽 ‘돈의문’의 ‘의(義)’ 남쪽 ‘숭례문’의 ‘예(禮)’, 북쪽 숙정문에서 ‘지(智)’를 찾을 수 있어요. 그렇다면 ‘신(信)’은 어디에 있을까요? 바로 4대문 안 중앙에 있는 종각인 ‘보신(信)각’에서 찾아볼 수 있지요.

성문은 임금님이 능으로 행차하시거나 사신을 맞이할 때 큰 역할을 했어요. 하지만 무엇보다 중요한 성문의 역할은 바로 통로로서 안과 밖을 이어 주는 것이었지요. 가령, 성 밖의 물건을 성안으로 가져올 때를 생각해 볼 수 있어요. 도성 안에서 소비되는 물자는 대부분 성 밖에서 가져오는 것이었기 때문에 성문으로 우마차가 많이 드나들었어요. 상업이 발달한 19세기에는 매일 새벽에 숭례문과 흥인지문 밖에서 문이 열리기를 기다리는 우마차가 수백 대씩이었다고 하니, 정말 대단하지요?

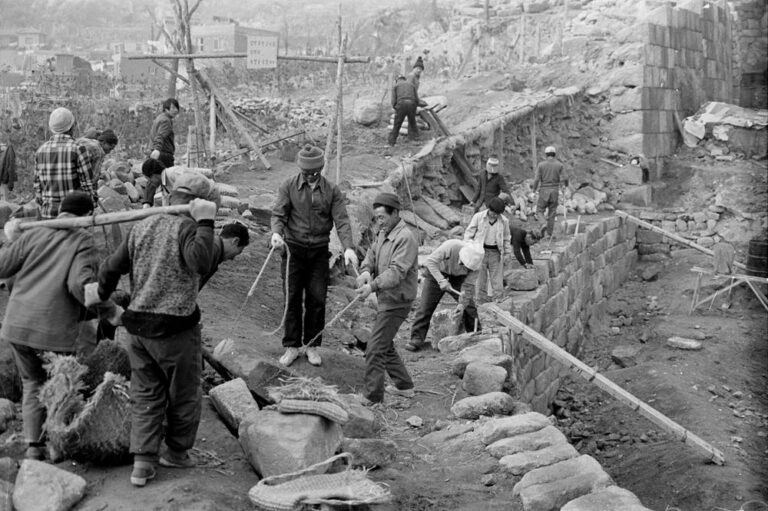

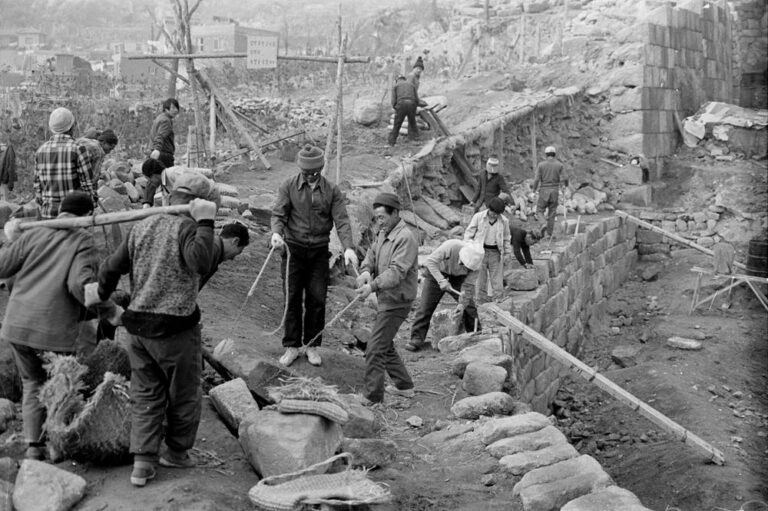

한양도성은 최단 시간(4대문의 완성을 제외하면 약 98일)에 최다 인원(약 11만 명)이 동원되어 만들어진 성곽으로도 유명해요. 경상, 전라, 강원 등 각 지역에서 차출된 백성들은 태조5년(1396년) 음력 1월9일부터 2월28까지 49일간, 8월6일부터 9월24일까지 49일간 2회에 걸쳐 농번기와 혹서기, 혹한기는 피하고 농한기에 각 49일씩 총 98일 만에 4개의 산을 잇는 성곽을 쌓았어요.

일종의 부역이었기 때문에 임금을 받을 수도 없었고, 식사도 제공되지 않아 스스로 도시락을 준비해야 하는 힘든 일이었지요.

이렇게 고된 상황에서도 짧은 기간 안에 무사히 성을 완성할 수 있었던 첫 번째 이유는 많은 사람이 힘을 모아 함께했기 때문일 거예요. 변방을 제외하고는 거의 모든 지역의 백성들이 동원되었으니까요. 그러니 한양도성은 한양만의 것이 아닌 모든 백성의 것이라고 할 수도 있겠네요.

두 번째 이유는 바로 ‘실명제’예요. 성을 지을 때 자신이 책임진 부분에는 관직과 군명을 새겨 넣도록 한 것이지요. 이를 각자성석이라고 해요. 각자의 책임이 분명해졌으니 책임감을 느끼며 작업할 수밖에 없었을 거예요. 각자성석의 흔적은 지금도 성벽 곳곳에서 찾아볼 수 있답니다.

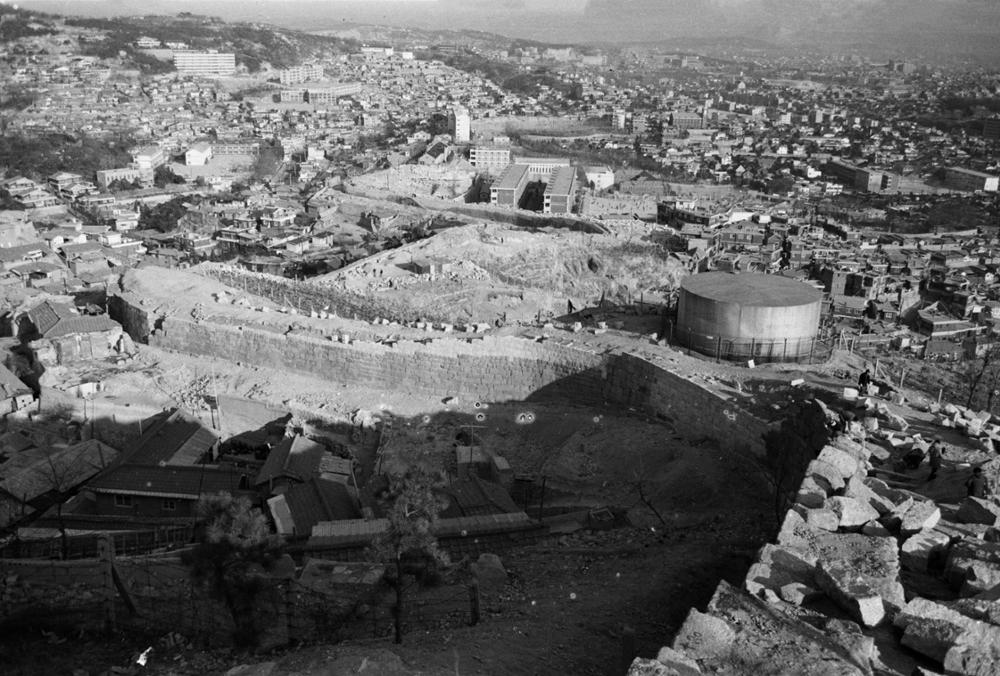

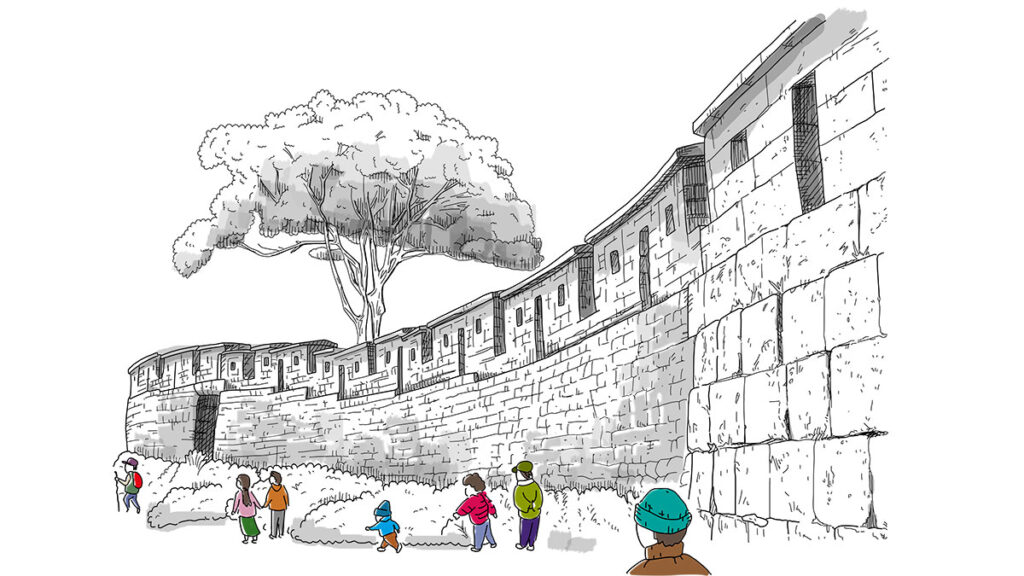

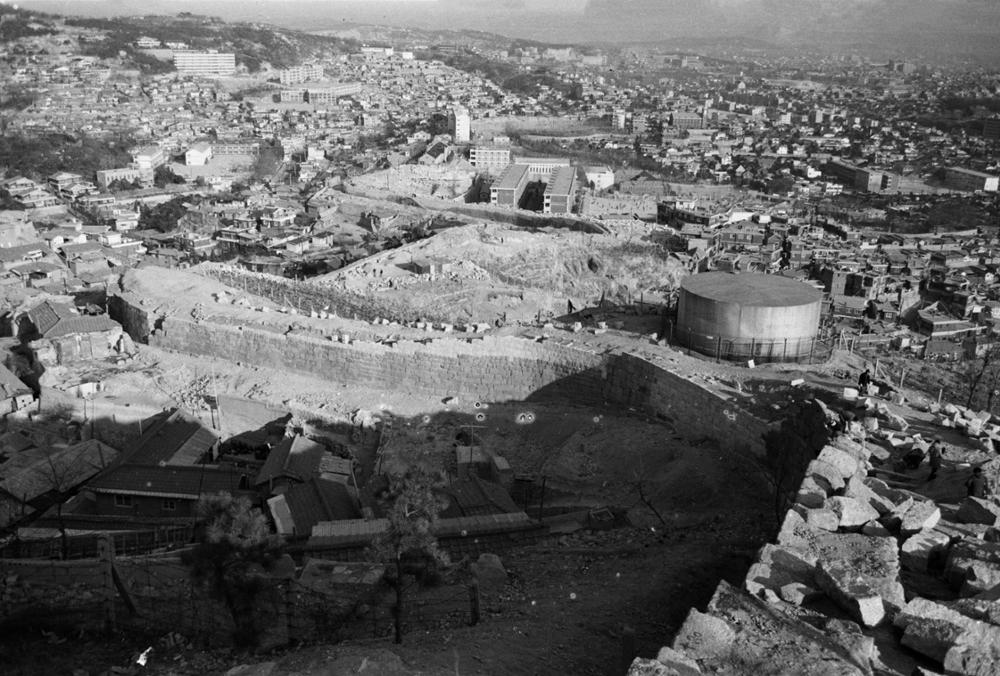

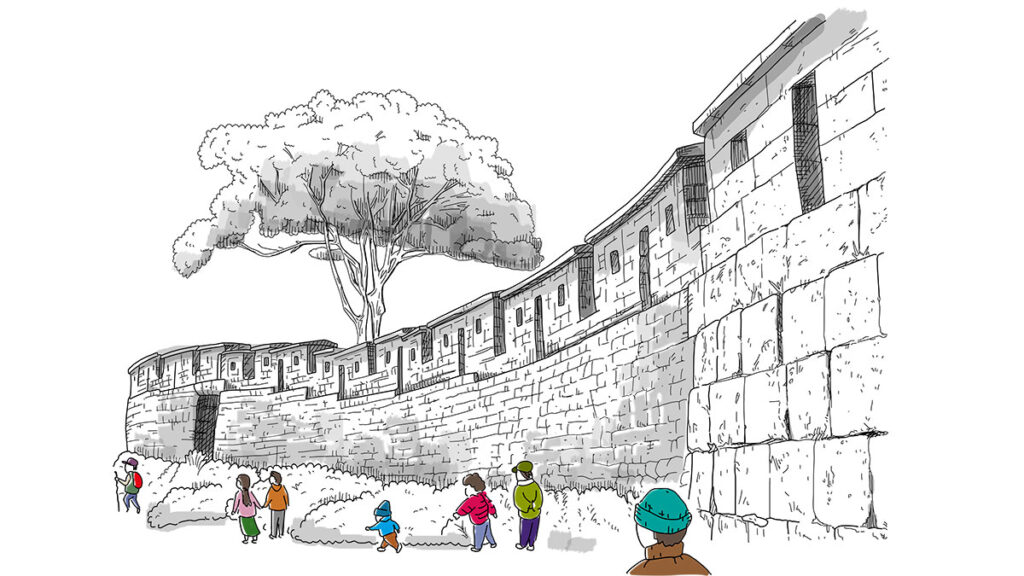

하지만 성벽이 무너지고 자리가 바뀌었다고 성벽과 성문에 담긴 이념이 사라진 건 아니에요. 또, 훼손을 안타까워한 사람들이 뜻을 모아 복원 사업을 시작했기 때문에 다행히 성벽과 성문이 조금씩 옛 모습을 되찾고 있지요. 복원 사업으로 성벽은 새롭게 단장된 모습으로 우리와 함께 있어요.

여러분은 어떤 신념으로 ‘나’를 만들어가고 있나요? 한양도성의 4대문을 신념을 담아 완성했듯 나를 어떤 신념으로 완성할지 생각해 보세요.

한양도성은 조선 시대에 수도 한성부를 둘러싼 네 개의 산(백악산, 인왕산, 낙산, 남산)을 따라 쌓은 길이 약 18.6km의 성곽이에요. 한양도성에는 여러 개의 문이 있는데, 그중 4대문은 숭례문, 흥인지문, 돈의문, 숙정문이고, 4소문은 광희문, 혜화문, 소의문, 창의문이에요. 그리고 도성 밖으로 물길을 잇는 오간수문과 이간수문도 있지요.

‘인의예지신(仁義禮智信)’은 어질고, 의롭고, 예의 바르고, 지혜롭고, 믿음직함을 뜻하는 한자어로, 조선이 나라의 기본 이념으로 삼은 중요한 덕목이에요. 한양도성을 지을 때, 인간이 갖춰야 할 덕목에 따라 ‘네 가지의 문’을 동서남북에 세우기로 했지요. 인간이 갖춰야 할 덕목을 4대문에 반영했어요.

동쪽 ‘흥인지문’의 ‘인(仁)’, 서쪽 ‘돈의문’의 ‘의(義)’ 남쪽 ‘숭례문’의 ‘예(禮)’, 북쪽 숙정문에서 ‘지(智)’를 찾을 수 있어요. 그렇다면 ‘신(信)’은 어디에 있을까요? 바로 4대문 안 중앙에 있는 종각인 ‘보신(信)각’에서 찾아볼 수 있지요.

성문은 임금님이 능으로 행차하시거나 사신을 맞이할 때 큰 역할을 했어요. 하지만 무엇보다 중요한 성문의 역할은 바로 통로로서 안과 밖을 이어 주는 것이었지요. 가령, 성 밖의 물건을 성안으로 가져올 때를 생각해 볼 수 있어요. 도성 안에서 소비되는 물자는 대부분 성 밖에서 가져오는 것이었기 때문에 성문으로 우마차가 많이 드나들었어요. 상업이 발달한 19세기에는 매일 새벽에 숭례문과 흥인지문 밖에서 문이 열리기를 기다리는 우마차가 수백 대씩이었다고 하니, 정말 대단하지요?

한양도성은 최단 시간(4대문의 완성을 제외하면 약 98일)에 최다 인원(약 11만 명)이 동원되어 만들어진 성곽으로도 유명해요. 경상, 전라, 강원 등 각 지역에서 차출된 백성들은 태조5년(1396년) 음력 1월9일부터 2월28까지 49일간, 8월6일부터 9월24일까지 49일간 2회에 걸쳐 농번기와 혹서기, 혹한기는 피하고 농한기에 각 49일씩 총 98일 만에 4개의 산을 잇는 성곽을 쌓았어요.

일종의 부역이었기 때문에 임금을 받을 수도 없었고, 식사도 제공되지 않아 스스로 도시락을 준비해야 하는 힘든 일이었지요.

이렇게 고된 상황에서도 짧은 기간 안에 무사히 성을 완성할 수 있었던 첫 번째 이유는 많은 사람이 힘을 모아 함께했기 때문일 거예요. 변방을 제외하고는 거의 모든 지역의 백성들이 동원되었으니까요. 그러니 한양도성은 한양만의 것이 아닌 모든 백성의 것이라고 할 수도 있겠네요.

두 번째 이유는 바로 ‘실명제’예요. 성을 지을 때 자신이 책임진 부분에는 관직과 군명을 새겨 넣도록 한 것이지요. 이를 각자성석이라고 해요. 각자의 책임이 분명해졌으니 책임감을 느끼며 작업할 수밖에 없었을 거예요. 각자성석의 흔적은 지금도 성벽 곳곳에서 찾아볼 수 있답니다.

하지만 성벽이 무너지고 자리가 바뀌었다고 성벽과 성문에 담긴 이념이 사라진 건 아니에요. 또, 훼손을 안타까워한 사람들이 뜻을 모아 복원 사업을 시작했기 때문에 다행히 성벽과 성문이 조금씩 옛 모습을 되찾고 있지요. 복원 사업으로 성벽은 새롭게 단장된 모습으로 우리와 함께 있어요.

여러분은 어떤 신념으로 ‘나’를 만들어가고 있나요? 한양도성의 4대문을 신념을 담아 완성했듯 나를 어떤 신념으로 완성할지 생각해 보세요.

한양도성 혜화동 전시안내센터는 옛 서울시장 공간으로 사용하다가 2016년 지금의 모습을 갖췄다.

옛 서울시장 공관은 다양한 서울시의 정책이 논의되는 일터이자, 서울 시장이 하루를 마치고 휴식을 취하는 집이었다. 1981년 박영수 시장부터 2013년까지 역대 서울시장이 거주했다.

한때 한양도성의 유산 구역 안에 위치하고 있어 철거 위기에 처하기도 했으나 2014년 부지 발굴 결과 한양도성에 직접적인 위해는 없는 것으로 확인되어, 2년여간의 리모델링 공사를 거친 끝에 현재의 모습을 갖췄다.

한양도성 혜화동 전시안내센터는 전시관, 관리실, 순성안내실 등 총 3개의 건물이 있으며 전시관은 1~4전시실, 영상실로 구성됐다.

전시관 1층은 한양도성에 관한 기록물이 전시돼 있다. 디지털 영상과 인포그래픽을 통해 조선시대부터 근대 한양도성과 혜화동 일대의 역사를 살펴볼 수 있다.

전시관 2층은 역대 서울시장이 쓰던 생활소품이나 관련 뉴스들을 볼 수 있으며, 건물에 대한 역사적 자료, 도면 등 건축물에 대한 이해를 돕는 기록물들을 볼 수 있다.